Um die Art dieser Verbindungen zu bestimmen, stützt sich meine Dissertation auf wichtige Archivbestände des Staatsarchivs Freiburg, die eine grosse Fülle an militärischen Dokumenten enthalten: Listen von Handwerkszünften und Kirchengemeinden, die zu militärischen Expeditionen entsandt wurden, Inventare von Rüstungsteilen, die in den Haushalten der Stadt aufbewahrt wurden, Zählungen von Artilleriegeschützen, die auf den Stadtmauern stationiert waren und Satzungen von militärischen Gesellschaften, den sogenannten «Reisgesellschaften». Quantitative und serielle Analysen, die sich auf administrative und buchhalterische Quellen stützen, beleuchten den Einfluss der wirtschaftlichen Hierarchie auf den Besitz von militärischer Ausrüstung, die Anpassung des Systems der Truppenrekrutierung an die Ausdehnung des Freiburger Territoriums und die Stärkung der militärischen Fähigkeiten der Stadt durch die Vergrösserung des städtischen Waffenparks.

Um militärische Expeditionen zu unternehmen und Belagerungen durchzustehen, griff die Stadt nicht nur auf städtische Feuerwaffen und Armbrüste zurück, sondern auch auf Rüstungen, Vorräte (Salz und Weizen) und Pferde, die im Besitz von Einzelpersonen waren. Ein Vergleich der Aufwandlisten mit den Steuerdaten der Mitte des 15.Jahrhunderts zeigen, dass Beitrag der Haushalte zu den militärischen Fähigkeiten direkt an den vorhandenen Besitz geknüpft war; wohlhabende Personen und Haushalte mussten zugunsten der Allgemeinheit mehr Ausrüstung unterhalten als weniger reiche.

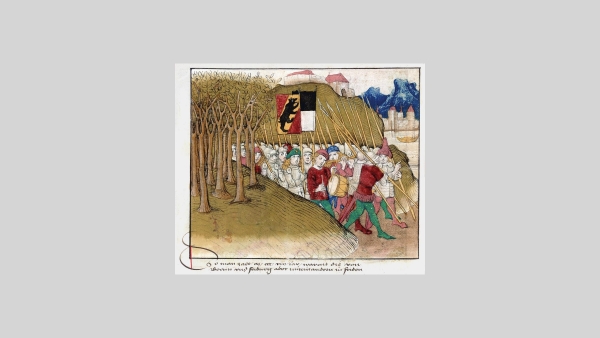

In ähnlicher Weise beruhte die Entwicklung der militärischen Rolle der «Reisgesellschaften» ab 1460 auf bereits bestehenden beruflichen und geografischen Strukturen. So mussten die Handwerkszünfte in den Städten und die Kirchengemeinden auf dem Land ihre Mitglieder für militärische Feldzüge zur Verfügung stellen, was eine flexible und erleichterte Rekrutierung in bewaffnete Kompanien ermöglichte, die nach dem Vorbild der Handwerkszünfte organisiert waren. Dieses Jahrzehnt markiert auch den zunehmenden Rückgriff auf Randgebiete und verbündete Städte, um die Freiburger Heere zu besetzen. Die Pfarrbezirke auf dem Land, die nach den Burgunderkriegen eroberten Gebiete und die verburgrechteten Städte wurden so immer wichtiger, bis sie im 16. Jahrhundert die grosse Mehrheit der Truppen stellten.

Parallel zu den Entwicklungen bei der Truppenrekrutierung wurden die Stadtmauern ausgebaut und die Verwaltung des Artillerieparks wurde immer komplexer, was die Einstellung von Spezialisten (Artilleriemeister) und Handwerkern (Glockengiesser, Schreiner, ...) erforderte und zur Schaffung spezieller Posten in der städtischen Buchhaltung führte. Die Beschaffung von Artilleriegeschützen und Materialien stützte sich auf ein großes Handelsnetz, wobei die Stadt ihre Waren vor allem in Genf, Basel und Nürnberg bezog. Tragbare Feuerwaffen, Armbrüste und Rüstungsteile wurden in Konfliktsituationen an kampffähige Männer verteilt. Diese Massnahmen zeigen somit den Willen der Stadtbehörden, die Verteidigungsfähigkeit der Stadt zu stärken und im weiteren Sinne die politische Autonomie der Stadt zu bekräftigen.

Während Stadtstaaten wie Luzern oder Zürich Freiburg in Bezug auf die militärische Organisation mehr oder weniger ähnlich waren, wiesen andere Städte in der heutigen Westschweiz ein geringeres und weniger komplexes militärisches Vermögen auf. Doch trotz Unterschieden lassen sich die rechtlichen, administrativen und militärischen Strukturen der verschiedenen Orte auf grundlegender Ebene vergleichen: Allgegenwärtige militärische Mobilisierung der städtischen Gemeinschaften, unabhängig von den politischen Strukturen, in die sie eingebunden waren; Festlegung des Mobilisierungsrahmens durch das Gesetz (Stadtrechtsurkunden / Privilegien oder Verordnungen); ganz oder teilweise vom Herrn bedingte Truppenrekrutierung; teilweise oder vollständige Verwaltung der materiellen Aspekte, die mit der militärischen Organisation verbunden sind. Diese Merkmale weisen darauf hin, dass sich die militärischen Kulturen der Städte nicht grundsätzlich, sondern vor allem bezüglich der Komplexität voneinander unterschieden.

Deutsch (Schweiz)

Deutsch (Schweiz)  Français

Français